企業が障害者雇用を進める上で欠かせないのが、「障害者手帳」に関する正しい理解です。手帳の種類によって雇用率のカウント方法や支援内容が異なるため、人事担当者は制度全体を把握しておく必要があります。

今回は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類について、等級・対象疾患・カウント方法を中心に詳しく解説します。

種類1|身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある方が公的な支援を受けるために必要な証明書です。障害の程度に応じて等級制度や対象となる疾患の範囲、そして雇用におけるカウント方法が定められています。それぞれのポイントについて順を追って解説します。

等級

身体障害者手帳は、障害の程度によって1級から6級までに区分されており、数字が小さいほど障害の程度が重いとされています。7級の場合は、単独の障害では手帳は交付されません。

最も重い1級は日常生活全般に介助が必要な状態であり、6級は一定の制限がありながらも自立生活が可能なレベルです。等級は、障害の種類とその機能障害の程度に基づいて判定され、専門医による診断書が必要となります。

また、等級によって受けられる福祉サービスや税制上の優遇措置の範囲が大きく異なります。

例えば、重度の等級(主に1級・2級)では介護サービスや補装具の給付、交通費助成などの支援が充実しており、軽度の等級(主に5級・6級・7級)では税控除や公共料金の割引といった支援が中心になります。

対象疾患

身体障害者手帳の対象となるのは、身体機能に関わる幅広い疾患です。主に、視覚障害・聴覚障害・音声言語機能やそしゃく機能の障害・肢体不自由が代表的です。

さらに、外見からはわかりにくい内部障害も対象に含まれます。具体的には、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫機能などの障害が該当します。これらの内部障害は、慢性的な機能低下や治療の継続が必要な状態であることが条件です。

判定は、医師が作成する診断書をもとに行われ、自治体が定める基準に従って最終的な等級が決定されます。

カウント方法

身体障害者手帳の所持者は、企業が守るべき法定雇用率の算定対象としてカウントされます。これは、障害者の雇用促進を目的とした重要な制度です。

基本的には、身体障害者手帳を持つ方は「1人」としてカウントされます。

ただし、重度障害者(主に1級・2級)の場合は「1人を2人分」としてダブルカウントする仕組みです。

種類2|療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が福祉サービスや支援制度を受けるために必要な手帳です。知的機能の障害に着目し、生活支援や教育、就労支援を受けやすくする目的で交付されます。

等級

療育手帳は、知的障害の程度に応じて「A(重度)」と「B(軽度)」の2区分に分けられます。さらに自治体によっては、「A1/A2」「B1/B2」といった細分化が行われている場合もあり、よりきめ細かな支援が提供されています。

重度のA判定は、日常生活において常時の介助が必要なレベルであり、軽度のB判定は一定の支援があれば自立が可能な状態を指します。判定は、知能検査や行動観察をもとに総合的に判断され、自治体が設ける審査会で最終決定されます。

また、等級によって受けられる支援内容が異なります。

例えば、A区分では特別児童扶養手当の対象や、重度障害者向けの交通費助成、福祉サービスの優先利用などが受けられる一方、B区分では税控除や各種割引など、生活の中での経済的支援が中心となります。

対象疾患

療育手帳の対象となるのは、原則として「知的障害」のある方です。これは、知能指数(IQ)が70程度以下であり、日常生活における判断力や適応力に困難がある場合に該当します。

判定には、IQ検査(田中ビネー式・WAISなど)や発達検査の結果、さらに医師や心理士の診断が必要となります。これらをもとに、知的機能や社会的適応の程度が評価され、手帳の交付可否と等級が決定されます。

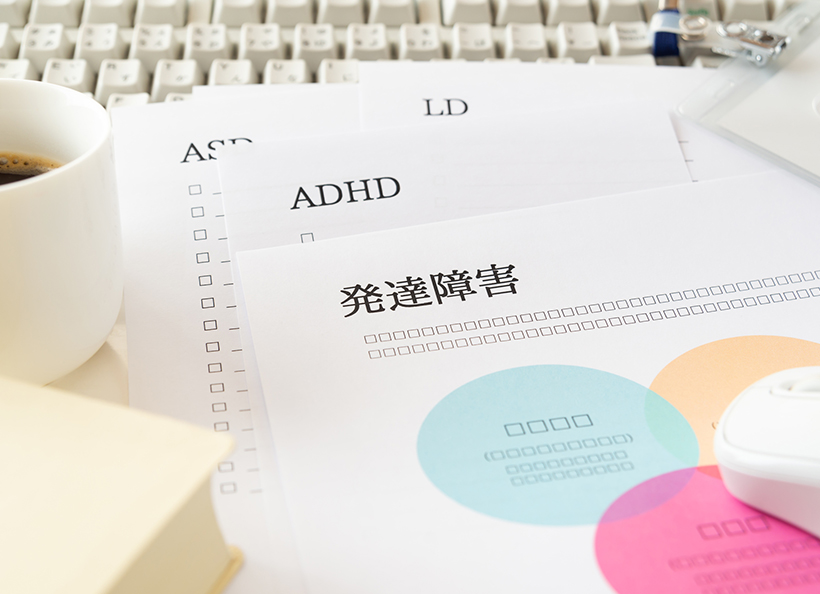

一方で、自閉スペクトラム症やADHD(注意欠如・多動症)などの「発達障害」は、原則として療育手帳の対象外です。

ただし、知的障害を伴う発達障害の場合は、知的障害の程度に応じて療育手帳の対象となることがあります。自治体によって判断基準に若干の違いがあるため、申請前に確認することが重要です。

カウント方法

療育手帳の所持者も、身体障害者手帳と同様に「法定雇用率」の算定対象となります。企業が障害者雇用を推進する上で、重要な対象として位置づけられています。

基本的には、1人としてカウントされます。ただし、重度(A区分)の判定を受けている場合は、1人を2人分としてダブルカウントされます。

種類3|精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患や発達障害によって日常生活や社会生活に制約がある方が、支援を受けやすくするための手帳です。

この手帳を持つことで、就労支援や医療費の助成、各種優遇制度を利用できるようになります。

等級

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の程度に応じて「1級」「2級」「3級」の3段階に区分されます。

- 1級:日常生活で常時介助が必要なほど重度であり、単独で社会生活を送ることが困難な状態。

- 2級:生活に支援が必要な中等度の状態。

- 3級:就労や日常生活に一定の制約はあるものの、自立して生活できる状態。

等級の判定は、精神科医による診断書と申請者の日常生活の状況に基づいて行われます。単に症状の有無ではなく、「どの程度、生活や社会参加に支障があるか」といった機能面の評価が重視されます。

等級によって受けられる支援内容や税制上の優遇措置の範囲も異なります。

対象疾患

精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、精神疾患全般にわたります。代表的なものとして、統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、てんかんなどがあります。

また、発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)も、日常生活への影響が大きい場合は対象となります。

手帳の交付にあたっては、主治医が作成する診断書と申請書を自治体に提出し、障害の程度や生活への影響を総合的に判断されます。

なお、手帳の有効期限は2年と定められており、症状の変化や回復に応じて定期的に更新する必要があります。更新の際には再度診断書が求められるため、継続的な医療との関わりが欠かせません。

カウント方法

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、身体障害者手帳や療育手帳の所持者と同様に、「法定雇用率」の算定対象となります。企業が障害者を雇用する際、この手帳を持つ従業員は正式に1人分としてカウントされます。

ただし、1級に該当する重度の障害者については、「1人で2人分」としてカウントできるダブルカウント制度が適用されます。

なお、手帳には有効期限があるため、企業は雇用継続の際に定期的な更新状況の確認が求められます。

適切な管理とサポート体制を整えることで、本人の安定した就労と企業の雇用率達成を両立できます。

まとめ

障害者手帳は、雇用率の算定や支援制度の利用に直結する重要な要素です。手帳の種類ごとに対象やカウント方法を理解し、法定雇用率の達成と働きやすい環境づくりを両立させることが求められます。

自社での障害者雇用の体制構築に不安がある場合は、支援サービスへサポートを依頼する方法も検討してみてはいかがでしょうか。

Profile

著者プロフィール

めぐるファーム編集部

障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。